Lapalabra Cuaresma suele evocar un tiempo de prácticas religiosas, cofradías e incienso. Sin embargo, cuando se la mira con un poco más de distancia, aparece con claridad una sabiduría profundamente humana, que forma parte del patrimonio espiritual y cultural de las civilizaciones más antiguas. Se trata de un saber –eminentemente práctico–orientado a la reconciliación con uno mismo y con los demás, que puede proponerse a cualquier persona, al margen de sus creencias, de su ideología o de su opción política.

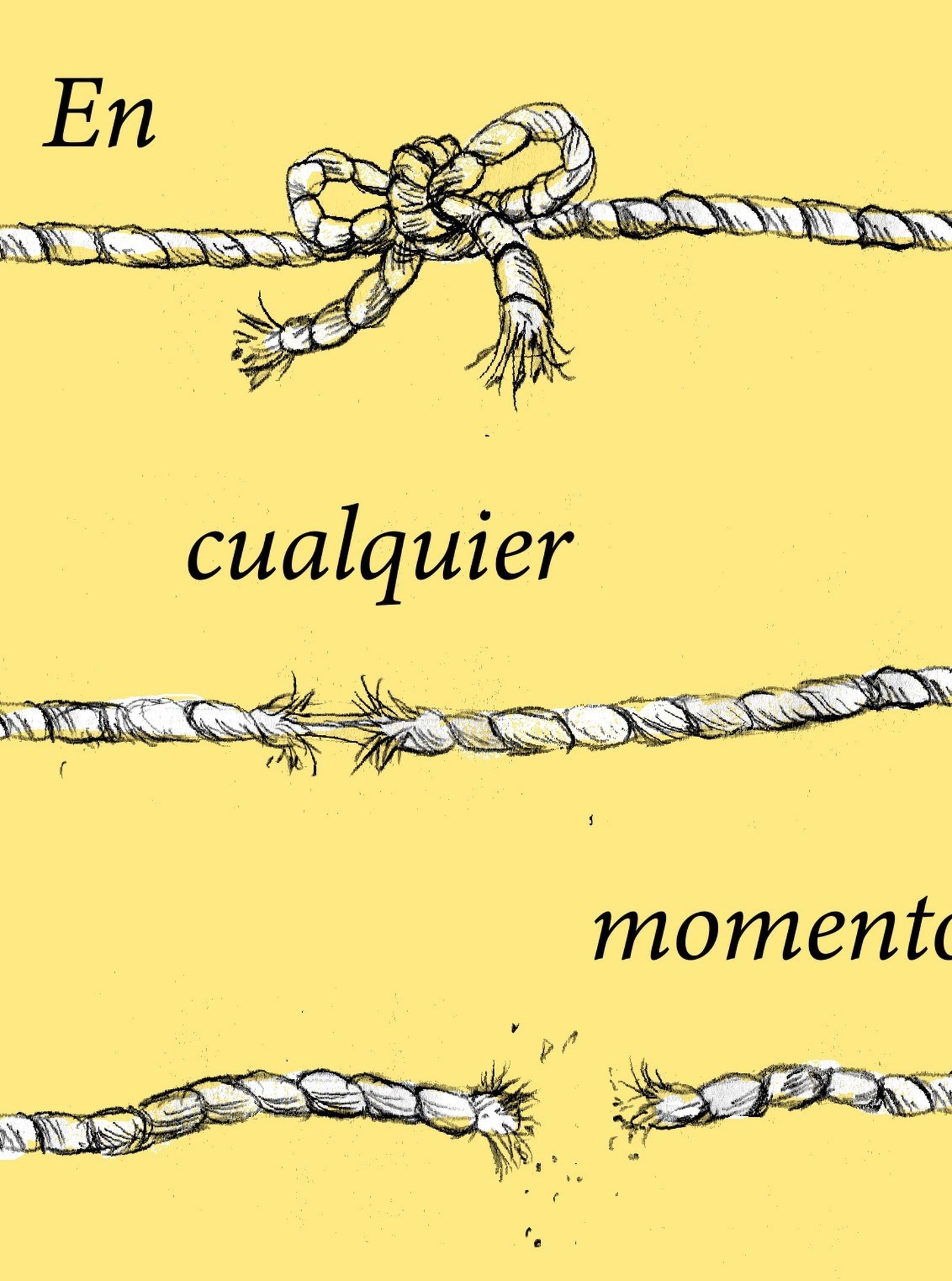

Los cuarenta días cuaresmales no responden a una simple cuenta atrás ni a un simbolismo arbitrario. En la Biblia, el tiempo no se concebía como una sucesión mecánica de instantes –el kronos griego o el tempus latino–, sino como kairós: un tiempo cualitativo, cargado de sentido. No importa tanto cuánto dura, sino qué se juega en él y qué respuesta exige. El libro del Eclesiastés lo expresa, con sobria belleza, cuando afirma que “todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el sol” (3,1). La sabiduría consiste, precisamente, en aprender a reconocer en qué momento vital e histórico nos encontramos y qué nos está reclamando, como personas y como sociedad.

Para ayudar a ese discernimiento, la tradición cuaresmal propone tres ejercicios tan sencillos como exigentes: ayuno, oración y limosna. Traducidos a un lenguaje más actual (purificación, espiritualidad y solidaridad), pueden convertirse en un auténtico programa de renovación personal y social.

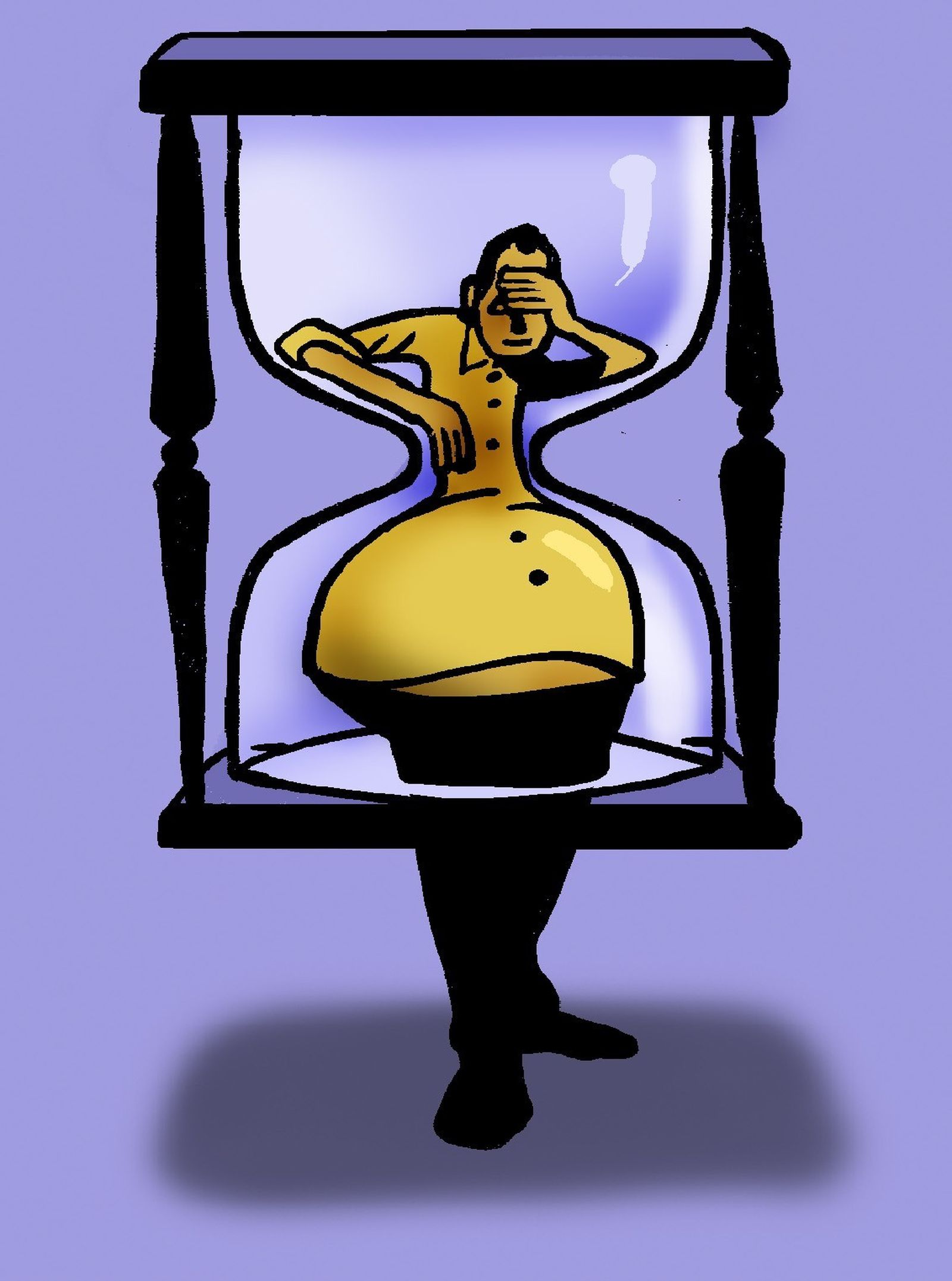

El ayuno ha acompañado a las culturas antiguas como una forma natural de purificación y de renovación del cuerpo, a la que con el tiempo se añadió una dimensión espiritual. Hoy, en una sociedad marcada por el consumismo voraz y el estrés permanente, el ayuno se revela como un aliado inesperado de una nueva ética del vacío y de la sobriedad. Ayunar no es solo dejar de comer; es renunciar a cuanto nos aleja de la paz, es dejar de consumir lo accesorio para centrarnos en lo esencial. Supone interrumpir, aunque sea por un tiempo, el discurso del mercado y la tiranía del ego. Crear un vacío –en el estómago y en la vida– donde pueda brotar lo nuevo. Porque solo una persona purificada puede mirarse de otro modo y abrirse a los demás sin imponer, sin devorar, sin colonizar. El silencio contemplativo, incluso cuando no se cree en Dios, es una necesidad vital. En la sociedad del ruido y de la prisa, callar es un acto profundamente contracultural. La oración, entendida en clave laica, consiste en crear espacios de interioridad donde la vida pueda respirar. Apagar pantallas, suspender la lógica del rendimiento, detenerse. No para huir, sino para mirar de otro modo. En el silencio aprendemos a escucharnos –lo que duele, lo que cansa, lo que ilusiona– y aprendemos también a escuchar al otro sin juzgar ni interrumpir.

Vivimos a menudo en la superficie de nosotros mismos; por eso el silencio no es evasión, sino lucidez. “En el silencio y la esperanza estará vuestra fortaleza” (Is 30,15). Incluso para quien no pronuncia el nombre de Dios, el silencio es un lugar de verdad.

La solidaridad es un fruto precioso del ayuno y el silencio, que abren espacio para el encuentro con los demás. Ahí emerge la limosna, no como gesto condescendiente y a veces humillante, sino como reconocimiento de la dignidad del otro. Limosna es compartir tiempo, atención, recursos, capacidades. Es salir de la lógica del “sálvese quien pueda” y preguntarse con honestidad qué lugar ocupan los demás en mi vida. La limosna auténtica no tranquiliza conciencias: incomoda estilos egoístas de vida.

Tal vez una Cuaresma laica no cambie el mundo de golpe, pero puede empezar a cambiar nuestra manera de estar en él: menos intoxicación interior, más silencio fecundo y más solidaridad concreta. Estas actitudes, al final, nos humanizan.