El legado de Spinoza

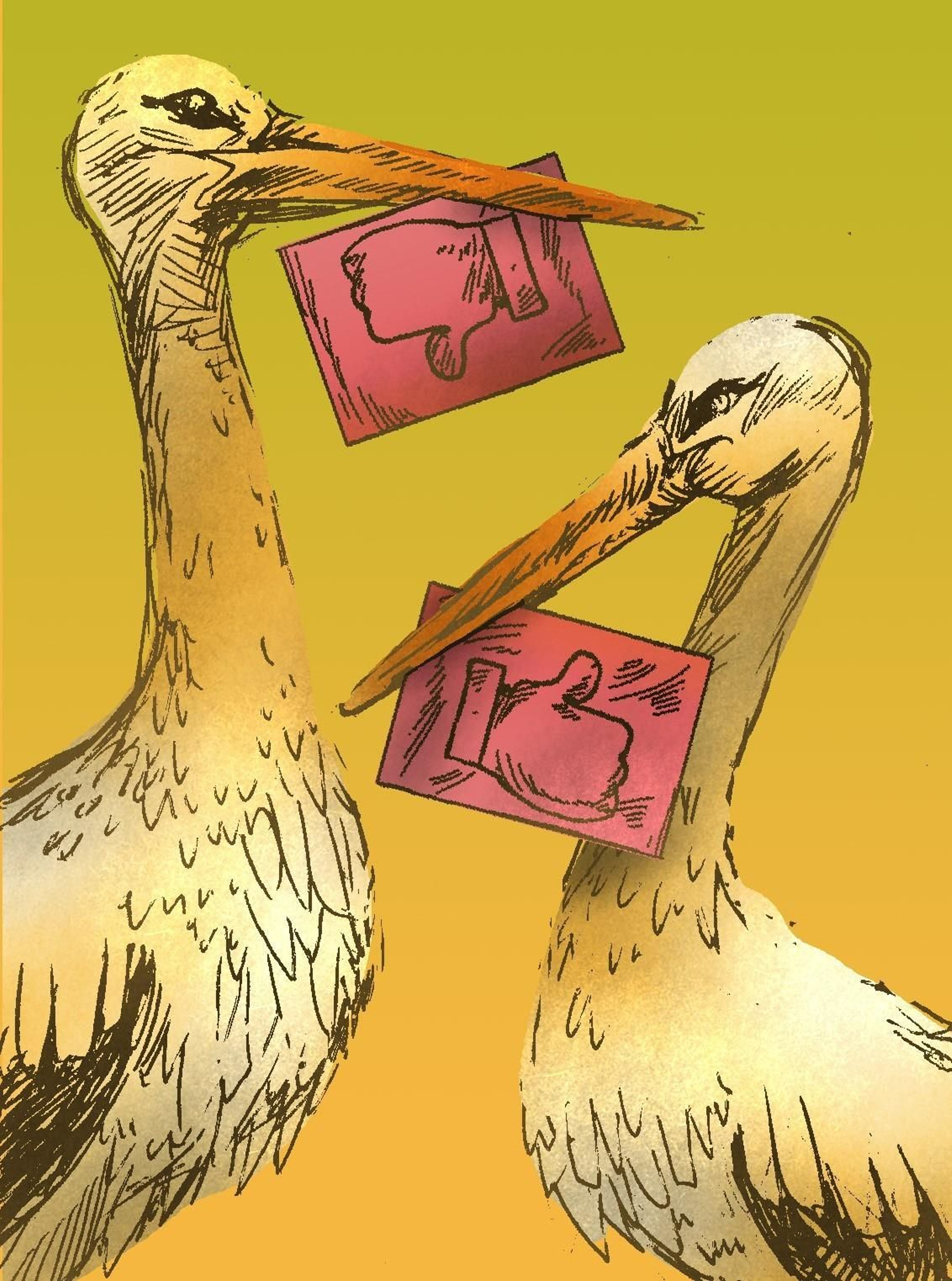

El sello Impedimenta recupera 'Los escritos irreverentes' de Mark Twain, unos textos que vieron la luz a mediados del siglo XX y que su autor consideraba impublicables

No hace mucho hablábamos aquí de la Guía para viajeros inocentes de Twain, una especie de Grand Tour para turistas norteamericanos, donde a la poco favorable opinión que le mereció Europa, se unía el asombro que despertó en el escritor su llegada a Tierra Santa. Sin duda, Twain, minucioso lector de la Biblia, esperaba encontrar un escenario colosal, un vasto paisaje de arenas y desiertos, y no la recoleta humanidad de un país pobre, azotado por la ventisca. Gibbon, en alguna de sus notas a la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, decía que el Islam era una religión de pastores (y no le faltaba razón al erudito sir Edward). Sin embargo se olvidó de añadir, para advertencia de Twain, que el cristianismo y el judaísmo también habían nacido en aquella tierra pastoril, como ardiente consuelo de nómadas levíticos y oscuros pueblos errantes.

En Los escritos irreverentes, publicados póstumamente, Twain continúa frecuentando la Biblia; sólo que ahora desde el escepticismo, la burla inmisericorde y un cierto diabolismo muy siglo XIX. En dichos escritos (Las cartas de Satán desde la Tierra, Los apuntes de la familia de Adán, Carta desde el Cielo), se ridiculiza hasta el absurdo, mediante la lógica o la compasión, la atormentada mitología judeo-cristiana. De este modo, los asombrosos hechos del Génesis, o la ira divina que atraviesa el Antiguo Testamento, permiten al escritor de Missouri concluir, por boca del Ángel Caído, que el hombre es el más estúpido de los seres, y que el Dios de las Sagradas Escrituras no se caracteriza, precisamente, por sus buenos modales. De fondo está, para un creyente abatido como Twain, el problema de la enfermedad y la desdicha que acucian a la Humanidad desde el inicio de los tiempos. Y también la necesidad de reclamar a Dios, desde la irreverencia o la herejía si fuera necesario, la deuda con sus hijos. Así ocurrió a lo largo de todo el XIX, cuando el burgués avaro y mojigato que aparece en Dickens, alecciona y oprime, sin prestarle su ayuda, a la masa enfebrecida y mísera de los grandes suburbios. Al cabo, el diabolismo decimonónico no fue más que una forma de acercarse al misterio desde el Mal, desde la sombra de un Bien que se mostraba ineficiente. Si Dios no da señales de vida, si sus siervos ya sólo adoran al bíblico becerro, convoquemos entonces al Diablo. Ese es el trágico destino que Barbey le adjudica al abate La Croix-Jugan, cuando para que triunfe Dios, la causa monárquica de los Chuanes, vende su alma a Lucifer, el más hermoso de los ángeles. De igual modo, en el Allá lejos de Huysmans, el mariscal Gilles de Rais, lugarteniente de Juana de Arco, comete innumerables crímenes rituales en su castillo de Lacoste, ante el silencio inexcrutable del Altísimo. En cualquier caso, se trataba de sentir el abrigo, el rumor, la ardiente huella de lo transcendente. Y eso es lo que hace Twain, en el siglo de la trepidación maquínica y las ciencias, en estos escritos humorísticos, amargamente burlones y, en cierto modo, ingenuos.

A partir de Spinoza, la Biblia pasa al terreno de la filología y la Historia. Tras millares de años de adoración devota, la palabra de Dios no era más que el testimonio de unos hombres que devoró el desierto. Esto significa que los Evangelios, que el Génesis, que el Apocalipsis de San Juan de Patmos, eran nada más -y nada menos- que documentos de incalculable valor sobre los hombres de aquella hora. Y en consecuencia, susceptibles de escrutinio, de discusión, de crítica. Sin embargo, los mitos admiten mal el examen de la lógica. Los mitos, las religiones, narran los deseos del hombre, y nunca el desamparo y el vértigo que les dio origen. Así, la mitología es siempre el lugar de lo extraordinario, de lo imposible hacedero, y no la crónica ajustada de unos sucesos. En Los escritos irreverentes, quizá sin apercibirse de ello, Twain daba fe de ambos fenómenos: tanto de su orfandad teológica, expresada con lacerante humor, como de la íntima necesidad, humana al fin, de lo increíble.

Mark Twain. Traducción e introducción de Gabriela Bustelo. Editorial Impedimenta. Madrid, 2010. 160 páginas. 16,50 euros.

También te puede interesar

Lo último

La ciudad y los días

Carlos Colón

Nacimientos y ayatolás laicistas

El salón de los espejos

Stella Benot

Montero se queda sin estratega

Monticello

Víctor J. Vázquez

Más allá de la corrupción